Энергопоезда

23.04.2025

В 1942 году, когда враг был отброшен от стен Москвы, важнейшей задачей стало возрождение освобожденной от захватчиков территории. Вслед за наступавшими частями Красной Армии на освобожденные территории входили специальные ремонтно-наладочные бригады, занимавшиеся подготовкой к ремонтно-строительным работам. Огромные задачи по возрождению отрасли стояли и перед энергетиками страны, ведь наладить нормальную производственную и бытовую деятельность в разоренных войной регионах без энергоснабжения было делом невозможным.

За период оккупации специальные подразделения войск противника демонтировали и вывезли в Германию 1400 турбин, такое же количество паровых котлов, 11300 генераторов, большое количество трансформаторов и электромоторов; на электростанциях и подстанциях была изъята значительная часть силового и телефонного кабеля, приборов измерения и защиты. Демонтаж и вывоз оборудования сопровождались планомерным разрушением инфраструктуры отрасли.

В связи с этим Наркоматом электростанций СССР были внедрены так называемые энергопоезда – мобильные электростанции, перемещавшиеся по железным дорогам. Паровозы выступали в роли парогенераторов, а на отдельных железнодорожных платформах, присоединенных к ним, к турбинам монтировались конденсаторы, турбоагрегаты, распределительные устройства со щитами управления; в двух крытых вагонах располагались жилые помещения для обслуживающего персонала.

Запуск энергопоезда на объекте занимал от двух до четырех недель – неплохой показатель по меркам того времени в сравнении со сроком, который мог уйти на восстановление и ввод в эксплуатацию стационарной электростанции, экономия времени была колоссальной. Вырабатываемая энергия использовалась в основном для обеспечения восстановительных работ на промышленных объектах.

Как вспоминали экипажи таких поездов, первым делом восстанавливались рельсы, и по ним в разбитый город приезжал энергопоезд – источник света, тепла и горячей воды. Для поезда строился ангар, где располагались топочные котлы, иногда укрывались навесом турбины и генератор, но чаще всего они были в вагонах. Отработанный пар и горячая вода обогревали госпитали, бани, прачечные. Как рассказывала работник одного из электропоездов: «Что из себя представляет энергопоезд? Все те же цеха, что и на станции. Для шахт делали ответвление железной дороги, чтобы установить поезд. Строилось помещение для котельной. Остальные цеха так и оставались в вагончиках. Обслуживали энергопоезд восемь-десять человек. Довольно скромно по тем меркам. Там же они и жили, просто еще бытовка прицеплялась к составу. То есть, если у меня был химцех – я и делала все, что положено делать химцеху на ТЭЦ или ГРЭС. Он уже приезжал к нам с посудой с реактивами – укомплектованный. Над поездом строился навес как ангар, были выведены трубы – тяга же должна быть – как в котельном цехе, чтобы получить пар, который дальше шел в турбину. А эта турбина в своем цеху, в своем вагончике. И вот поезд приезжает на место, строят ангар, устанавливают котлы, а дальше в одном стоит турбинный цех, в другом – генератор, далее – химцех, у каждого вагона своя функция, чтобы получить в итоге электроэнергию или горячую воду, смотря какие турбины были и их функции. И горячая вода и конденсаторы у нас все было. Главное – надо было дать электроэнергию в голом поле. Сети же туда не велись. Проводили очень короткие линии от поезда, вырабатывающего энергию, до объекта или шахты».

Общая мощность 19 энергопоездов, созданных в 1943?1944 годах, составляла 21 тысячу кВт, а выработка ими энергии за годы войны достигла 15,5 миллиона кВт-ч.

Первый поезд обеспечивал электроэнергией Сталинград. Вслед за ним передвижная энергетика обслуживала города Ростов-на-Дону, Харьков, Киев, Севастополь, районы Донбасса и Кривого Рога. Два энергопоезда были отправлены в Крымский район, три – в Белорусскую ССР и пять – в Латвийскую, Литовскую и Эстонскую ССР. Для ввода в действие энергопоезда требовалось от двух до четырех недель – ничтожный срок по сравнению со временем, уходившим на восстановление и пуск стационарных электростанций. После восстановления электростанций энергопоезда передвигались в другие районы.

Восстанавливались и сами электростанции. В декабре 1942 года энергетики приступили к установке демонтированных агрегатов Каширской и Шатурской ГРЭС. К началу 1943 года мощность станций достигла довоенного уровня, что имело большое значение для покрытия электробаланса Москвы, Тулы и других городов Центра. Одновременно началось восстановление Калининской электростанции, которая к началу 1943 года дала первый ток. В результате установленная мощность электростанций Центра к концу 1942 года достигла 93 процентов от уровня 1940 года. В 1943 году фронт восстановительных работ охватил и южные районы. Оборудование Сталинградской ГРЭС не демонтировалось, но было сильно повреждено во время ожесточенных боев за город. Электростанция была полностью восстановлена и введена в эксплуатацию в конце 1944 года. При отступлении немецкие войска взорвали Баксанскую и Гизельдонскую ГЭС – крупнейшие гидроузлы Северного Кавказа. Несмотря на большие повреждения, первые агрегаты обеих станций были введены в работу во второй половине 1943 года. Одновременно проводились ремонтно-строительные мероприятия по вводу в действие ТЭС Грозного, Майкопа, Кисловодска и других городов Кавказа. В 1943?1944 годах были развернуты работы по восстановлению Ростовской, Донбасской, Харьковской, Киевской, Днепровской, Брянской, Воронежской и других энергосистем. Предметом особого внимания было возрождение Днепровской ГЭС. В декабре 1944 года ГКО принял специальное постановление о восстановлении станции. За период 1943?1944 годов на электростанциях, располагавшихся на освобожденных территориях, было введено в эксплуатацию более 1 миллиона кВт мощностей. Таким образом, еще до окончания войны страна восстановила 20 процентов потерянных мощностей. В 1945 году работы по восстановлению велись уже на всей территории СССР.

В результате героических усилий советских энергетиков установленная мощность электростанций в 1945 году практически достигла довоенного уровня и составила 11 193 тысячи кВт. Ну а дальше была Победа, одна на всех, как поется в песне. И энергетики Советского Союза сделали все, чтобы она стала возможной!

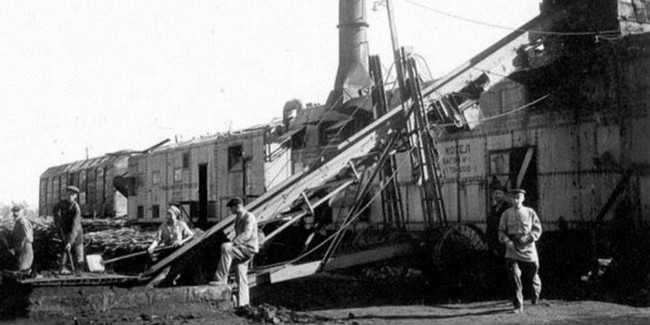

Встреча энергопоезда

Передвижной энергопоезд

Помощь Донбассу, энергопоезд

Сталинграду от московских энергетиков

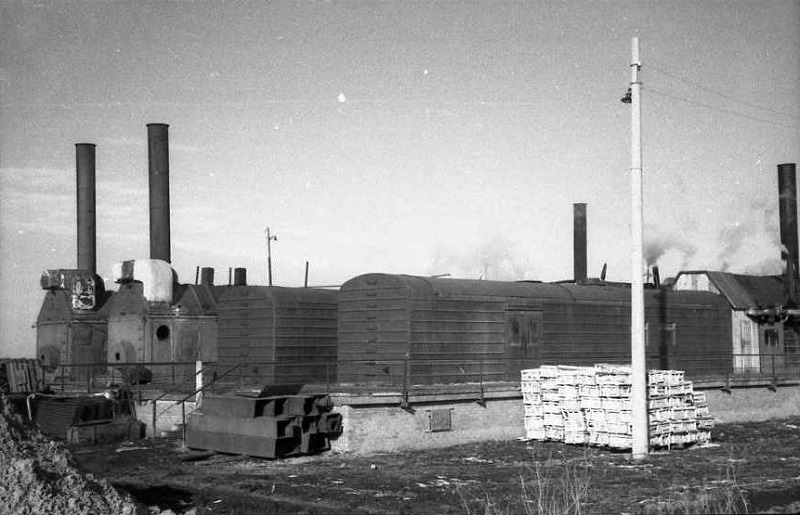

Энергопоезд на площадке

Энергопоезд Ростовская область

Энергопоезд

Энергопоезд